肖培金|绘画是境由心生,因心造境

发布日期:2025-04-16 20:17 点击次数:186

东坡与佛印的对话,看似是两人对对方的不同看法,实则是两人价值观与心灵境界的不同呈现,它揭示了人的心与理、主观意识与客观世界的关系,主观意识是世界的本源,万事万物,一切的发生都是由心决定的,心主宰着世界,即万类由心。

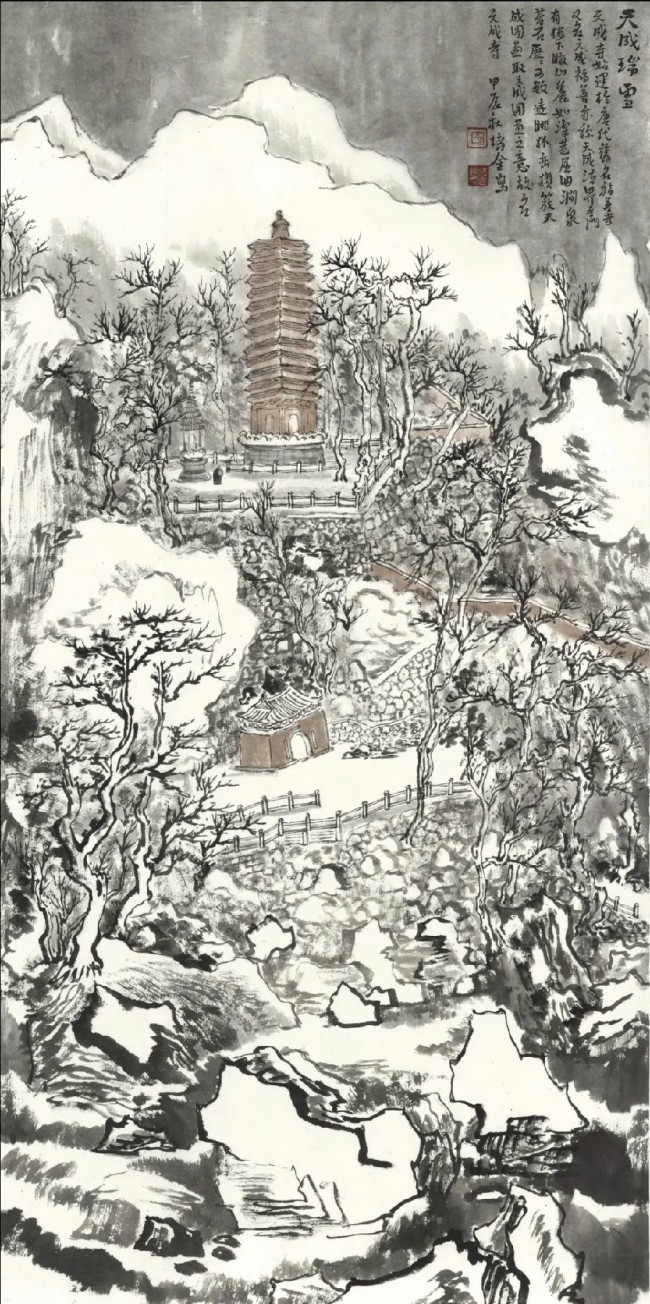

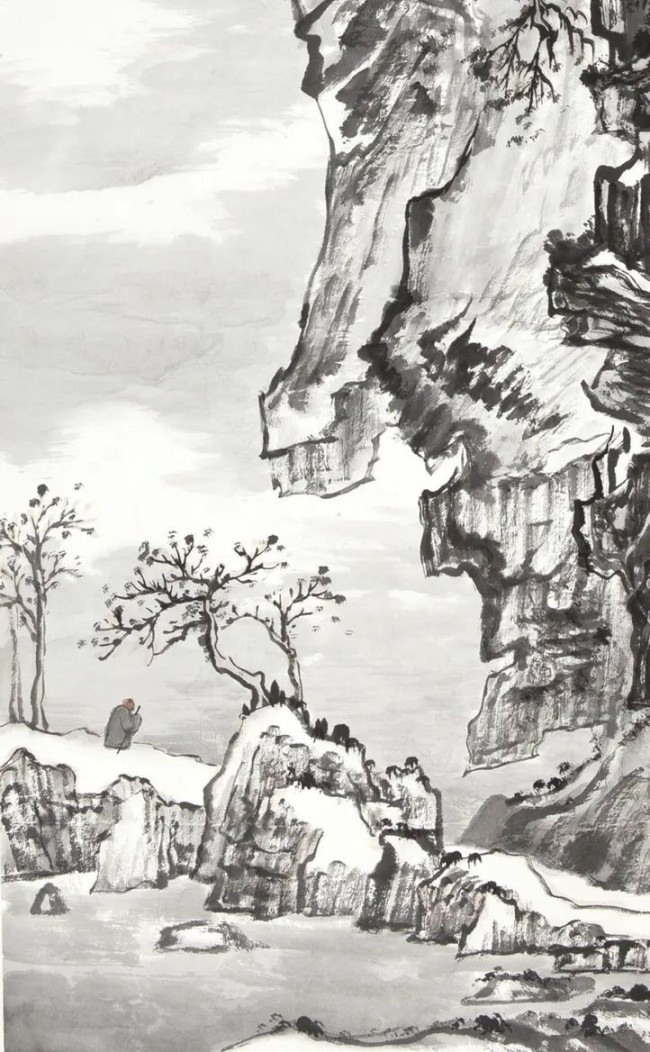

《天成瑞雪》 69x138cm 2024年

在盘山风景区,有一戏楼上的牌匾:全是假的。引不少游客驻足观赏,显然众人感兴趣的不是字,而是对这一文字内容的好奇。牌匾的大概意思是说戏里的情节是虚构的,并非真实的,旨在告诉人们说书唱戏比喻人而已。如果说戏中全是假的,那么现实生活中看到的一切就全是真的吗。人们常说“眼见为实”,果真如此吗,当眼睛看到一个五彩斑斓的大千世界,你觉得是自己亲眼所见,非常真实,但是你看到的世界并不真实,它只是人的五官受到的外界信号刺激之后,被你大脑翻译渲染投射出来的主观世界。这“实”是客观存在,但不一定是真,有时是假的,就如同现实生活中,穿上警服就是警察吗;穿上僧服就是和尚吗;入个协会就是艺术家了。人永远看不到真实的世界,只能看到自己渲染投射的主观世界。世界分为两个,一个是真实的客观世界,一个是被你大脑渲染出来,让你看到的、体验到的主观世界。而“眼见为实”的“实”只是一个客观世界,非真实世界。大千世界,芸芸众生,雾里看花,水中望月,谁能分辨这变幻莫测的世界,哪个是真,哪个是假,所以人才要借一双慧眼,把这世界看个清清楚楚,明明白白,真真切切。这世界就是虚虚实实,真真假假,亦真亦幻,如梦幻泡影般的混沌世界。然而人眼睛看到的世界,其实不是世界本身,往往是假象,不然就不会有骗子的生存空间和上当受骗的人群,以及像空城计一样的诡异的事情。因此,人看到的世界,都是主观意识下的心相呈现,是一个被心灵投射的世界。每个人都活在自己主观世界里,人又都是自己大脑渲染出来的主观世界的囚徒。这就是为什么说有一千个读者,就有一千个哈姆雷特。真实的客观世界,你永远不知道是个什么样子,世界一切是反的、假的,一切都是虚幻与无常。就像佛印看苏东坡像佛,那东坡是佛吗,或者说佛印果真是一摊屎吗。这就印证了南宋陆九渊的:“我心即宇宙,宇宙即我心”的思想,我的思想就是这个世界,世界就是我的思想。心物是同一的,心如明镜,映万物之相。所以人生的一切都是由心决定的,心主宰着世界,修心、养心为人生的必修课。养生也不只是养身体,关键是养心,心好了,一切就都好起来,就等于人心的镜子没有灰尘的遮蔽,干净如洗,清澈空明,能映世界的美好。

由东坡与佛印对话可以看出人的一生重在认识自己,见自己的心,才能认识到真实的自己。老子曰:知人者智,自知者明。人认识别人容易,而难在认识自己。

《天道》中丁元英对芮小丹说:“你不知道你,你还是你,你知道你,你就不是你。”这话听起来虽有些绕嘴,但还是满有哲理的,只有认识自己,才能改变、提升自己。佛印与东坡的对话就证明,万事万物就是人心感知后投影出来的,观世界的态度就是你的心,就是你真实的本我。如果说人做CT检查,能查出身体的问题,那么世界就如同一个大CT,人一接触到人、事、物,能照出人的内心世界。也就是说你眼中的你不是你自己,别人眼中的你也不是你自己,而你眼中的别人才是你自己的本心、真实的你自己。佛印眼中的苏东坡像佛,实际就是佛印此心光明,心灵空净的如佛一般的心境投射到东坡身上。进而言之,既有什么样的心灵境界,就有什么样的世界。这不由得使我想起孙伯翔先生曾对其子所说过的一句话:在你爸爸的眼里永远没有敌人。这看似简单平常的一句话,却是老人家心灵的呈现。由此,我们看到了先生心灵深处的光明,美好与善良,胸怀格局之大,心存众生的心灵境界;包容、平和看世界的慈悲心态;先生修为的如佛心,心灵清澈空明,干净圆融,心外无物。是众生照出了先生的内心世界,先生真正做到了如清代词人纳兰性德所言:“人生若只如初见”的美好,先生的心是美好的,世界亦是美好的,也因此成就了先生的人格与艺境。

佛印与苏东坡的对话,印证了主观意识是世界本源的思想,而绘画又是意识后形态,心源在绘画中起着决定性的作用。

中国绘画精神是写意,意即心,画为写心,表现人的主体意识。唐张璪:“外师造化,中得心源”,强调主客体统一,天人合一,画是心灵的留影,而万事万物又是心的投影,故以心为源,法心源是中国绘画的不二法门。然中国绘画的写意精神,实是对“道”的呈现。而“道”不能单靠有限的形去表现,老子曰:大象无形,故发明了“境”,境是象外之象,生于象外。境是看不见,摸不着的无限之境,境是人之境、心之境、意之境,意境成为中国绘画的灵魂,也是人的灵魂,造境便成为画之大要。画是人赋予自然灵魂的外化,是人化的自然,画境则是心灵境界的表现形式、载体,画面就如同一面镜子,映照出了画者的心灵世界。有什么样的心灵境界,就有什么样的画境。

同样是画牡丹,徐渭,陈淳,恽寿平的格调、境界大相径庭。这就说明,他们表现的牡丹都不是牡丹的本身,是他们心中的牡丹,是他们的心灵、价值观投射到牡丹上,又或说他们各自心相的呈现,他们眼中的牡丹就是他们自己的化身,其实就是他们的心性。牡丹画就如同一面镜子,将他们的心映照了出来。徐渭以水墨表现牡丹,水墨淋漓,精神饱满,生机勃勃,诠释了贫穷既富贵的人生哲学;陈淳同样是以水墨画牡丹,以渴笔淡墨勾勒出牡丹的高洁、素朴之美和清雅之气;恽寿平笔下的牡丹妍美,显庸俗之气。他们看到的自然牡丹并没有多大差异,但画境相差甚远,究其原因是三人的心灵境界与精神世界不同,即心源不一,或曰感知世界后的投影源不同。又如同样是画黄山,石涛得黄山之韵;渐江得黄山之骨;梅青得黄山之影。山是同样的山,但各自的心相呈现出的心境、画境截然不同。范宽毕生画关陕一带山水,终于悟出:师古人不如师自然,师自然不如师心。由向外求“格物”,转为向内求“格心”,以心为源,因心造境。明李日毕曰:“得形不若得势,得势不若得韵,得韵不若得性”。性为心生,得性即得心中生生不息的生命力量,明心见性,得真实的自我,即大自在。倪云林的太湖已不是真实的太湖本相,是云林心中的太湖,太湖反射出一个干净的云林,呈现的是空灵,简淡的审美境界。黄公望的富春山也不是自然的富春山本相,而是富春山反射出一个淡泊的黄公望,也可以说是黄公望把淡泊的心境投射在富春山,自然的富春山变成了黄公望的富春山,呈现的是宁静,淡泊的审美境界,也是人的境界。由于画是心灵的影子,你是什么样的人,通过看你的画,大概就看出你的内心世界,真实的你。画就如同CT片,照出了你心灵,画就是你自己的本心。于绘画,你眼中的自然就是你心灵投射后的自然,王维的雪意山水,是山川反射出王维心之净、静、空的佛心禅境,也是王维云水禅心般的诗性心境的外化。画家为何画雪意山水,首先是因为其心中如雪一般干净,空灵,映照的山水之相,也如雪景一般的安逸宁静,清幽闲雅之境,进而有超脱尘世,与世无争的意境。雪意山水画实际上画的是超尘物外的心境,画者在画中即见到了自己。究其缘由,是作为佛弟子的王维,其思想境界、人生境界修为所至,才使其画品极高。因此,人品决定画品,不无道理。古人云:人俗画就俗。因为人俗,心被外部世界所牵,受世俗欲望羁绊,满脑子功名利禄,被外物所困。庸俗,心不干净,不纯洁,如心灵的镜子蒙上一层灰尘,心智难以开启,面对自然的美,还是暴露了其内心的庸俗与境界的低下。有私心杂念的话,邪念是根本躲不过去的,心灵有铜臭气,庸俗气。当其心灵投射到自然上,就被反射俗气来。

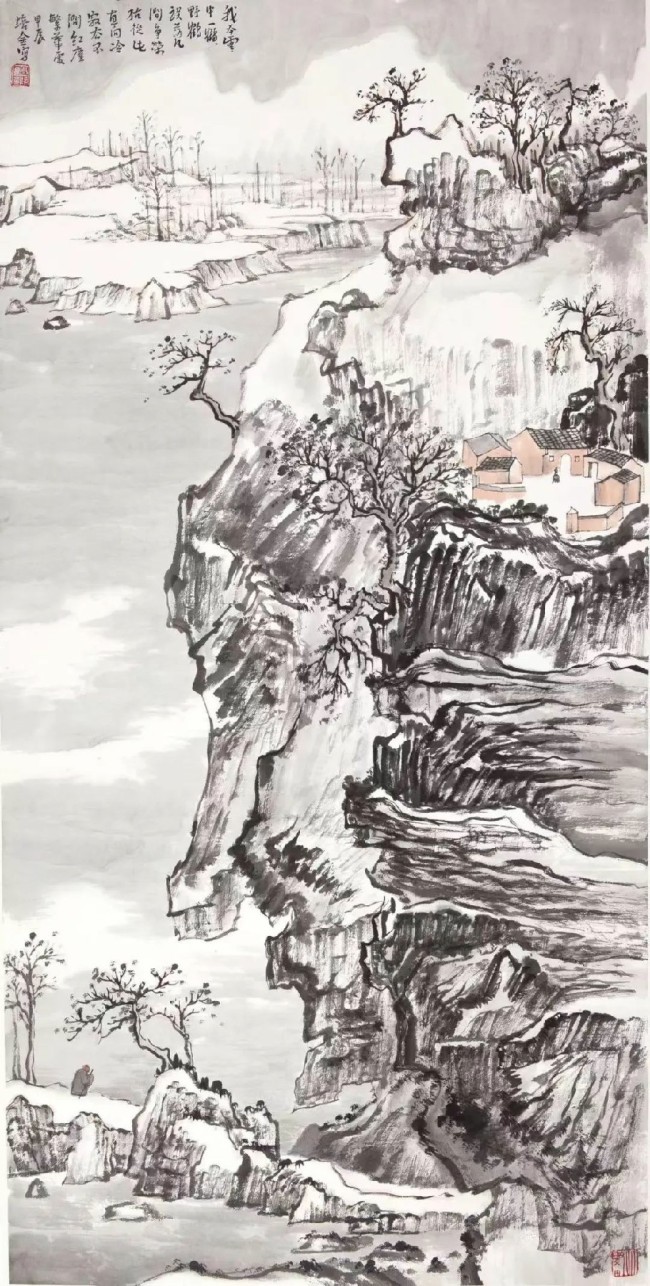

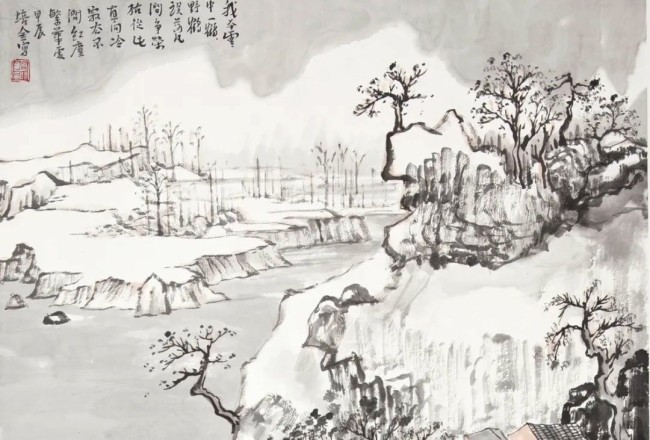

《我本云中一野鹤》 69x138cm 2024年

相由心生,佛印看东坡是佛,首先佛印内心世界之善投射在东坡身上,说的是东坡实际是佛印之心灵的呈现。此时东坡是佛印,还是佛印是东坡,如庄周梦蝶,不知庄子变成蝴蝶,还是蝴蝶变成庄生。就画而言,可以说不知黄公望是富春山,还是富春山是黄公望,是情景交融、心物同一、天人合一。即使是山水写生,写的是山水之色貌,实际是写的画者的心境,不然那繁阴浓郁的盛夏,又如何在画者笔下化成了雪景;在王维笔下又怎么可以出现“雪里芭蕉”。自然山川如佛印眼中的东坡,画者如佛印,山水之境如同佛印心中的佛。其实每个画者都如同佛印观东坡一样,东坡、自然只是媒介,呈现的是画者的主体意识、心灵境界,如此就可以理解文人山水画的价值,那是文人心中的山水,是一代代文人画家留给世界宝贵的精神财富。古人所谓胸中自有丘壑,实际是说,画非客观自然的模拟再现,是文人修为的心灵境界附着在自然客体上形成的主观心象,而非客体丘壑。古人对自然的态度是“目尽山川之势,心穷万物之源”,以“目识心记”的方式,“以形写形,以色貌色”。山水画的写生亦不是照着自然的形貌去画,记录场景,而是以主观的意识、思想写客观自然之形貌,以意写形,呈现主体心象,化景物为情思,营造心中的山水。此是“外师造化,中得心源”的真正意义,中国绘画是主客一元论,天人合一的具体化。范宽的《溪山行旅》,黄公望的《富春山居》,王蒙的《青卞隐居》都不是画家眼中的景,而是心象,乃至心境,本心的山。陶渊明:采菊东篱下,悠然见南山。陶渊明见的南山不是自然的南山,而是“少无适俗韵,性本爱丘山”的陶渊明于田园之中,见到了心中之山。故此画才是境由心生,因心造境。

——乙巳元阳培金写于见山堂

(来源:水墨为上)

画家简介

笔墨与文思的巧妙结合

肖培金,中央美术学院中国画学院山水系硕士学位,现为天津美术学院教授、硕士研究生导师,天津美术学院“水墨为上”山水画高研班导师,中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,天津美术家协会山水画专业委员会副秘书长。

Powered by 华为云空间登录入口官网查手机 @2013-2022 RSS地图 HTML地图